Copyright © 2000-2013 Daniele Ranocchia, all rights reserved

Questo è il sito personale ma non troppo... di

Daniele Ranocchia

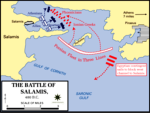

La battaglia di Salamina viene combattuta il 23 settembre 480 A.C. tra la lega delle città stato della Grecia e l'impero achemenide di Persia, governato dal re dei re Serse I, nello stretto tra la terraferma e l'isola di

l'impero achemenide di Persia, governato dal re dei re Serse I, nello stretto tra la terraferma e l'isola di Salamina, giusto di fronte al Pireo, porto di Atene. La battaglia rappresenta sul fronte navale il culmine della

Salamina, giusto di fronte al Pireo, porto di Atene. La battaglia rappresenta sul fronte navale il culmine della seconda invasione persiana iniziatasi nella primavera del 480 A.C. con l'attraversamento dell'Ellesponto (lo

seconda invasione persiana iniziatasi nella primavera del 480 A.C. con l'attraversamento dell'Ellesponto (lo stretto dei Dardanelli) su due ponti di barche. Le truppe di Serse, forti di 150.000-180.000 uomini, secondo le

stretto dei Dardanelli) su due ponti di barche. Le truppe di Serse, forti di 150.000-180.000 uomini, secondo le stime di moderni studiosi, marciano lungo la costa mentre la flotta, che trasporta i rifornimenti, segue navigando

stime di moderni studiosi, marciano lungo la costa mentre la flotta, che trasporta i rifornimenti, segue navigando in prossimità.

in prossimità. Nel frattempo i Greci, dopo avere superato non poche divergenze su come affrontare

Nel frattempo i Greci, dopo avere superato non poche divergenze su come affrontare l'incombente pericolo, attestano una forza di 7.000-8.000 uomini al comando di re

l'incombente pericolo, attestano una forza di 7.000-8.000 uomini al comando di re Leonida di Sparta al passo delle Termopili, situato in prossimità della costa lungo lo stretto di Euripo. Di fronte a

Leonida di Sparta al passo delle Termopili, situato in prossimità della costa lungo lo stretto di Euripo. Di fronte a Capo Artemisio i Greci mettono a presidiare lo stretto braccio di mare, dove i Persiani sono obbligati a passare

Capo Artemisio i Greci mettono a presidiare lo stretto braccio di mare, dove i Persiani sono obbligati a passare se non vogliono interrompere il rifornimento del loro esercito, una flotta al comando dello spartano Euribiade.

se non vogliono interrompere il rifornimento del loro esercito, una flotta al comando dello spartano Euribiade. Avviene così nell'agosto del 480 A.C. la Battaglia di Capo Artemisio dove, sebbene i greci vengono aiutati da

Avviene così nell'agosto del 480 A.C. la Battaglia di Capo Artemisio dove, sebbene i greci vengono aiutati da una provvidenziale tempesta che fa perdere ai persiani ben 400 navi, non riescono a prevalere. Il nulla di fatto

una provvidenziale tempesta che fa perdere ai persiani ben 400 navi, non riescono a prevalere. Il nulla di fatto sul mare e la disfatta di Leonida alle Termopili consentono ai persiani di dilagare nella Focide e nell'Attica

sul mare e la disfatta di Leonida alle Termopili consentono ai persiani di dilagare nella Focide e nell'Attica salvando l'oracolo di Delfi e la Doride, perché fece atto di sottomissione. Atene, abbandonata dalla maggior

salvando l'oracolo di Delfi e la Doride, perché fece atto di sottomissione. Atene, abbandonata dalla maggior parte dei suoi cittadini viene saccheggiata ed i monumenti dell'acropoli distrutti. A questo punto Temistocle, comandante delle navi

parte dei suoi cittadini viene saccheggiata ed i monumenti dell'acropoli distrutti. A questo punto Temistocle, comandante delle navi ateniesi, che avrebbe voluto continuare ad attaccare le navi persiane, riesce ad imporre il proprio punto di vista ai generali peloponnesiaci

che vorrebbero attestarsi su una linea difensiva presso l'istmo di Corinto. Temistocle, minacciando il ritiro delle navi greche, impone l'idea

ateniesi, che avrebbe voluto continuare ad attaccare le navi persiane, riesce ad imporre il proprio punto di vista ai generali peloponnesiaci

che vorrebbero attestarsi su una linea difensiva presso l'istmo di Corinto. Temistocle, minacciando il ritiro delle navi greche, impone l'idea che l'unica strategia possibile per vincere la superiorità navale persiana è quella offensiva e, quindi, l'area utile alla flotta greca per questo

scopo è quella tra il golfo di Saronico e la baia di Eleusi. Le navi greche da Capo Artemisio muovono fino ad attestarsi presso l'isola di

che l'unica strategia possibile per vincere la superiorità navale persiana è quella offensiva e, quindi, l'area utile alla flotta greca per questo

scopo è quella tra il golfo di Saronico e la baia di Eleusi. Le navi greche da Capo Artemisio muovono fino ad attestarsi presso l'isola di Salamina. Sul fronte persiano, dopo avere riassettato e rifornito la flotta, messa a dura prova dalla battaglia e dal fortunale, Serse tiene

Salamina. Sul fronte persiano, dopo avere riassettato e rifornito la flotta, messa a dura prova dalla battaglia e dal fortunale, Serse tiene un consiglio di guerra dove Artemisia, regina di Alicarnasso e comandante della sua squadra navale nella flotta persiana, tenta di

un consiglio di guerra dove Artemisia, regina di Alicarnasso e comandante della sua squadra navale nella flotta persiana, tenta di convincere senza successo Serse dell'inutilità di accettare il rischio di una battaglia navale nelle acque ristrette di Salamina. Sia Serse

convincere senza successo Serse dell'inutilità di accettare il rischio di una battaglia navale nelle acque ristrette di Salamina. Sia Serse che Mardonio, suo consigliere, decidono per l'attacco.

LE FORZE IN CAMPO

che Mardonio, suo consigliere, decidono per l'attacco.

LE FORZE IN CAMPO La flotta greca

La flotta greca C'è una grande disparità di dati tra i diversi storici sulla composizione della flotta greca. Erodoto dice che le trireme alleate erano 378,

C'è una grande disparità di dati tra i diversi storici sulla composizione della flotta greca. Erodoto dice che le trireme alleate erano 378, suddivise per città stato come da tabella. La somma dei numeri riportati da Erodoto però fa 366. Comunque egli non afferma

suddivise per città stato come da tabella. La somma dei numeri riportati da Erodoto però fa 366. Comunque egli non afferma esplicitamente che tutte le 378 navi hanno combattuto a Salamina. La differenza sembra essere dovuta alle 12 navi provenienti in un

esplicitamente che tutte le 378 navi hanno combattuto a Salamina. La differenza sembra essere dovuta alle 12 navi provenienti in un secondo momento da Egina. Sempre secondo Erodoto altre 2 navi si aggiunsero alla flotta. Queste cambiarono bandiera dalla flotta

secondo momento da Egina. Sempre secondo Erodoto altre 2 navi si aggiunsero alla flotta. Queste cambiarono bandiera dalla flotta persiana a quella greca, una prima della Battaglia di Capo Artemisio e la seconda dopo la Battaglia di Salamina. In definitiva le navi

persiana a quella greca, una prima della Battaglia di Capo Artemisio e la seconda dopo la Battaglia di Salamina. In definitiva le navi greche partecipanti alla battaglia sono state per Erodoto 368 o 380.

Secondo Eschilo la flotta dell'alleanza greca era costituita da 310 triremi mentre Ctesia ne riporta 110 ed Iperide 220. Qualunque fosse il

greche partecipanti alla battaglia sono state per Erodoto 368 o 380.

Secondo Eschilo la flotta dell'alleanza greca era costituita da 310 triremi mentre Ctesia ne riporta 110 ed Iperide 220. Qualunque fosse il numero delle trireme la flotta era sotto il comando effettivo di Temistocle sebbene, nominalmente, era comandata dal nobile spartano

numero delle trireme la flotta era sotto il comando effettivo di Temistocle sebbene, nominalmente, era comandata dal nobile spartano Euribiade, come deciso dal congresso delle città stato tenutosi nel 481 A.C. Questa soluzione rappresentava il compromesso raggiunto

Euribiade, come deciso dal congresso delle città stato tenutosi nel 481 A.C. Questa soluzione rappresentava il compromesso raggiunto nel corso del congresso dove le città stato che fornivano navi all'alleanza prevalsero assegnando il comando nominale a Sparta che non

nel corso del congresso dove le città stato che fornivano navi all'alleanza prevalsero assegnando il comando nominale a Sparta che non aveva interessi sul mare.

La flotta persiana

aveva interessi sul mare.

La flotta persiana Inizialmente è costituita, secondo Erodoto, da 1.207 trireme. A Salamina si riduce di circa un terzo per un fortunale incontrato al largo

Inizialmente è costituita, secondo Erodoto, da 1.207 trireme. A Salamina si riduce di circa un terzo per un fortunale incontrato al largo delle coste macedoni. Alle restanti unità deve essere aggiunta la perdita di altre 200 navi per la tempesta incontrata al largo dell'isola

delle coste macedoni. Alle restanti unità deve essere aggiunta la perdita di altre 200 navi per la tempesta incontrata al largo dell'isola Eubea. Almeno altre 50 trireme vengono perse nella Battaglia di Capo Artemisio. Erodoto riporta comunque che tutte queste perdite

Eubea. Almeno altre 50 trireme vengono perse nella Battaglia di Capo Artemisio. Erodoto riporta comunque che tutte queste perdite furono totalmente rimpiazzate ma cita soltanto ulteriori 120 unità provenienti dai greci assoggettati di Tracia e delle isole vicine. Eschilo,

furono totalmente rimpiazzate ma cita soltanto ulteriori 120 unità provenienti dai greci assoggettati di Tracia e delle isole vicine. Eschilo, che partecipò alla battaglia, scrive che le navi erano 1207, 207 delle quali veloci. Diodoro e Lisia sostengono indipendentemente uno

che partecipò alla battaglia, scrive che le navi erano 1207, 207 delle quali veloci. Diodoro e Lisia sostengono indipendentemente uno dall'altro che la flotta persiana ammassata a Dorisco nella primavera del 480 A.C. era costituita da 1.200 navi. Eforo sostiene che all'inizio

le navi erano 1.207 mentre il suo maestro, Isocrate, riporta che c'erano 1.300 navi a Dorisco e 1.200 a Salamina. Ctesia afferma invece

dall'altro che la flotta persiana ammassata a Dorisco nella primavera del 480 A.C. era costituita da 1.200 navi. Eforo sostiene che all'inizio

le navi erano 1.207 mentre il suo maestro, Isocrate, riporta che c'erano 1.300 navi a Dorisco e 1.200 a Salamina. Ctesia afferma invece che le navi erano 1000 e Platone, riferendo in termini generali, dice 1.000 e più.

Il numero di 1.207 navi compare per la prima volta nella storiografia nel 472 A.C e molti storici moderni sono propensi ad accettare questo

numero come consistenza iniziale della flotta persiana. Altri storici, considerando quanto riportato nell'Iliade, sono propensi a considerare

che le navi erano 1000 e Platone, riferendo in termini generali, dice 1.000 e più.

Il numero di 1.207 navi compare per la prima volta nella storiografia nel 472 A.C e molti storici moderni sono propensi ad accettare questo

numero come consistenza iniziale della flotta persiana. Altri storici, considerando quanto riportato nell'Iliade, sono propensi a considerare che i persiani hanno portato nel mare Egeo un numero prossimo a 600 navi. Tutto considerato la maggior parte degli studiosi considera il

numero compreso tra 600 e 800 come quello più verosimile.

LA BATTAGLIA

che i persiani hanno portato nel mare Egeo un numero prossimo a 600 navi. Tutto considerato la maggior parte degli studiosi considera il

numero compreso tra 600 e 800 come quello più verosimile.

LA BATTAGLIA Dopo il ripiegamento dalle acque di Capo Artemisio la flotta greca al comando sostanziale di Temistocle prende

Dopo il ripiegamento dalle acque di Capo Artemisio la flotta greca al comando sostanziale di Temistocle prende posizione all'ingresso dello stretto che separa l'isola di Salamina dalla terraferma, poco lontano dal Pireo e dalla

posizione all'ingresso dello stretto che separa l'isola di Salamina dalla terraferma, poco lontano dal Pireo e dalla baia di Falero, che a quell'epoca era il porto di Atene. La flotta persiana per contro da fondo nella baia di Falero

mentre l'esercito conquista Atene. Serse è orientato a compiere una diversione sull'isola di Citera per attirare

baia di Falero, che a quell'epoca era il porto di Atene. La flotta persiana per contro da fondo nella baia di Falero

mentre l'esercito conquista Atene. Serse è orientato a compiere una diversione sull'isola di Citera per attirare l'esercito spartano nel sud del Peloponneso. Per gli ateniesi la situazione è tragica. Temistocle a questo punto

l'esercito spartano nel sud del Peloponneso. Per gli ateniesi la situazione è tragica. Temistocle a questo punto escogita un piano che, utilizzando una falsa spia, fa credere a Serse che i Greci sono in procinto di darsi alla

escogita un piano che, utilizzando una falsa spia, fa credere a Serse che i Greci sono in procinto di darsi alla fuga. Serse intravede la possibilità di sbaragliare l'esercito avversario e, senza dare ascolto ai consigli dalla

fuga. Serse intravede la possibilità di sbaragliare l'esercito avversario e, senza dare ascolto ai consigli dalla regina Artemisia di Alicarnasso, rinuncia alla diversione su Citera e dispone il distacco di 200 - 300 navi verso le

coste meridionali di Salamina con il compito di tagliare la ritirata alle forze nemiche. La manovra riduce ulteriormente la superiorità

regina Artemisia di Alicarnasso, rinuncia alla diversione su Citera e dispone il distacco di 200 - 300 navi verso le

coste meridionali di Salamina con il compito di tagliare la ritirata alle forze nemiche. La manovra riduce ulteriormente la superiorità numerica della flotta persiana già ridotta dalle iniziative messe in atto da Temistocle. Infatti il campo di battaglia scelto non consente ai

numerica della flotta persiana già ridotta dalle iniziative messe in atto da Temistocle. Infatti il campo di battaglia scelto non consente ai persiani di impegnare contemporaneamente tutta la loro flotta. L'astuzia di Temistocle poi nel lasciare crede a Serse l'abbandono dei

persiani di impegnare contemporaneamente tutta la loro flotta. L'astuzia di Temistocle poi nel lasciare crede a Serse l'abbandono dei Greci produce anche il risultato che le forze della coalizione greca, vedendosi la via della ritirata tagliata dalle navi persiane dislocate

Greci produce anche il risultato che le forze della coalizione greca, vedendosi la via della ritirata tagliata dalle navi persiane dislocate lungo le coste sud occidentali di Salamina, non vedono altra soluzione che battersi. Euribiade, che prima che Serse muovesse le navi a

lungo le coste sud occidentali di Salamina, non vedono altra soluzione che battersi. Euribiade, che prima che Serse muovesse le navi a tagliare la ritirata pensava di nuovo a ripiegare su Corinto, autorizza Temistocle ad organizzare la linea di difesa a mare nelle ristrette

tagliare la ritirata pensava di nuovo a ripiegare su Corinto, autorizza Temistocle ad organizzare la linea di difesa a mare nelle ristrette acque dello stretto di Salamina. Temistocle, che conosce bene l'area dell'imminente scontro, raccomanda ai propri capitani di non

acque dello stretto di Salamina. Temistocle, che conosce bene l'area dell'imminente scontro, raccomanda ai propri capitani di non muovere prima della comparsa del vento regolare che si leva ogni giorno alla stessa ora. Tale vento mentre non costituirà un problema

muovere prima della comparsa del vento regolare che si leva ogni giorno alla stessa ora. Tale vento mentre non costituirà un problema per le trireme greche che sono basse, darà parecchio fastidio ai vascelli di Serse che sono alti di prora e di coperta. Le previsioni di

per le trireme greche che sono basse, darà parecchio fastidio ai vascelli di Serse che sono alti di prora e di coperta. Le previsioni di Temistocle si avverano puntualmente e le navi di Serse, scarrocciando per il vento e tagliandosi la strada l'un l'altra si presentano alla

Temistocle si avverano puntualmente e le navi di Serse, scarrocciando per il vento e tagliandosi la strada l'un l'altra si presentano alla battaglia in linea di fila. Eschilo riferisce che gli opliti e gli arcieri greci fecero un buon lavoro decimando le forze avversarie e smorzando

battaglia in linea di fila. Eschilo riferisce che gli opliti e gli arcieri greci fecero un buon lavoro decimando le forze avversarie e smorzando lo slancio iniziale. In breve per la ristrettezza del campo e le scarse qualità manovriere delle navi persiane la flotta persiana è in rotta. A

lo slancio iniziale. In breve per la ristrettezza del campo e le scarse qualità manovriere delle navi persiane la flotta persiana è in rotta. A sera Serse, che si era fatto erigere sulla terraferma un trono da dove seguire lo scontro, deve prendere atto della disfatta della sua flotta.

Tra le forze persiane si distinse particolarmente la regina Artemisia che seppe districarsi dalla mischia alzando sulle sue navi la bandiera

sera Serse, che si era fatto erigere sulla terraferma un trono da dove seguire lo scontro, deve prendere atto della disfatta della sua flotta.

Tra le forze persiane si distinse particolarmente la regina Artemisia che seppe districarsi dalla mischia alzando sulle sue navi la bandiera greca e, approfittando della particolare confusione, mandò a fondo Clamasitimo, re di Calindo, suo acerrimo nemico ma anch'esso

greca e, approfittando della particolare confusione, mandò a fondo Clamasitimo, re di Calindo, suo acerrimo nemico ma anch'esso facente parte della flotta persiana. Le perdite fra le forze contrapposte furono di circa 40 navi per i greci e circa 200 navi per i persiani.

LE CONSEGUENZE

facente parte della flotta persiana. Le perdite fra le forze contrapposte furono di circa 40 navi per i greci e circa 200 navi per i persiani.

LE CONSEGUENZE La disfatta dei persiani rappresentò la salvezza della Grecia perché Serse, dopo avere riunito la flotta superstite di nuovo nella baia di

La disfatta dei persiani rappresentò la salvezza della Grecia perché Serse, dopo avere riunito la flotta superstite di nuovo nella baia di Falero, decise di proseguire la guerra sul fronte terrestre, non avendo più alcuna fiducia negli ammiragli. Serse, deciso il suo ritorno a

Falero, decise di proseguire la guerra sul fronte terrestre, non avendo più alcuna fiducia negli ammiragli. Serse, deciso il suo ritorno a Babilonia, lasciò il comando al generale Mardonio che, al fine di passare l'imminente inverno, attestò l'esercito in Tessaglia e la flotta

Babilonia, lasciò il comando al generale Mardonio che, al fine di passare l'imminente inverno, attestò l'esercito in Tessaglia e la flotta ritirata lungo le coste dei territori da poco conquistati. La battaglia di Salamina non fu decisiva per la conclusione della guerra ma la

ritirata lungo le coste dei territori da poco conquistati. La battaglia di Salamina non fu decisiva per la conclusione della guerra ma la distruzione della componente fenicia delle flotta persiana alla lunga pesò sull'economia della guerra e Mardonio, sebbene controllasse la

distruzione della componente fenicia delle flotta persiana alla lunga pesò sull'economia della guerra e Mardonio, sebbene controllasse la Grecia centrale, alla fine fu sconfitto nella battaglia di Platea. Sul fronte navale la battaglia di Salamina fu completata l'anno seguente a

Grecia centrale, alla fine fu sconfitto nella battaglia di Platea. Sul fronte navale la battaglia di Salamina fu completata l'anno seguente a Micale, quando i Greci dettero il colpo di grazia ai resti della flotta persiana nelle acque di uno dei promontori dell'Asia Minore.

Micale, quando i Greci dettero il colpo di grazia ai resti della flotta persiana nelle acque di uno dei promontori dell'Asia Minore.

l'impero achemenide di Persia, governato dal re dei re Serse I, nello stretto tra la terraferma e l'isola di

l'impero achemenide di Persia, governato dal re dei re Serse I, nello stretto tra la terraferma e l'isola di Salamina, giusto di fronte al Pireo, porto di Atene. La battaglia rappresenta sul fronte navale il culmine della

Salamina, giusto di fronte al Pireo, porto di Atene. La battaglia rappresenta sul fronte navale il culmine della seconda invasione persiana iniziatasi nella primavera del 480 A.C. con l'attraversamento dell'Ellesponto (lo

seconda invasione persiana iniziatasi nella primavera del 480 A.C. con l'attraversamento dell'Ellesponto (lo stretto dei Dardanelli) su due ponti di barche. Le truppe di Serse, forti di 150.000-180.000 uomini, secondo le

stretto dei Dardanelli) su due ponti di barche. Le truppe di Serse, forti di 150.000-180.000 uomini, secondo le stime di moderni studiosi, marciano lungo la costa mentre la flotta, che trasporta i rifornimenti, segue navigando

stime di moderni studiosi, marciano lungo la costa mentre la flotta, che trasporta i rifornimenti, segue navigando in prossimità.

in prossimità. Nel frattempo i Greci, dopo avere superato non poche divergenze su come affrontare

Nel frattempo i Greci, dopo avere superato non poche divergenze su come affrontare l'incombente pericolo, attestano una forza di 7.000-8.000 uomini al comando di re

l'incombente pericolo, attestano una forza di 7.000-8.000 uomini al comando di re Leonida di Sparta al passo delle Termopili, situato in prossimità della costa lungo lo stretto di Euripo. Di fronte a

Leonida di Sparta al passo delle Termopili, situato in prossimità della costa lungo lo stretto di Euripo. Di fronte a Capo Artemisio i Greci mettono a presidiare lo stretto braccio di mare, dove i Persiani sono obbligati a passare

Capo Artemisio i Greci mettono a presidiare lo stretto braccio di mare, dove i Persiani sono obbligati a passare se non vogliono interrompere il rifornimento del loro esercito, una flotta al comando dello spartano Euribiade.

se non vogliono interrompere il rifornimento del loro esercito, una flotta al comando dello spartano Euribiade. Avviene così nell'agosto del 480 A.C. la Battaglia di Capo Artemisio dove, sebbene i greci vengono aiutati da

Avviene così nell'agosto del 480 A.C. la Battaglia di Capo Artemisio dove, sebbene i greci vengono aiutati da una provvidenziale tempesta che fa perdere ai persiani ben 400 navi, non riescono a prevalere. Il nulla di fatto

una provvidenziale tempesta che fa perdere ai persiani ben 400 navi, non riescono a prevalere. Il nulla di fatto sul mare e la disfatta di Leonida alle Termopili consentono ai persiani di dilagare nella Focide e nell'Attica

sul mare e la disfatta di Leonida alle Termopili consentono ai persiani di dilagare nella Focide e nell'Attica salvando l'oracolo di Delfi e la Doride, perché fece atto di sottomissione. Atene, abbandonata dalla maggior

salvando l'oracolo di Delfi e la Doride, perché fece atto di sottomissione. Atene, abbandonata dalla maggior parte dei suoi cittadini viene saccheggiata ed i monumenti dell'acropoli distrutti. A questo punto Temistocle, comandante delle navi

parte dei suoi cittadini viene saccheggiata ed i monumenti dell'acropoli distrutti. A questo punto Temistocle, comandante delle navi ateniesi, che avrebbe voluto continuare ad attaccare le navi persiane, riesce ad imporre il proprio punto di vista ai generali peloponnesiaci

che vorrebbero attestarsi su una linea difensiva presso l'istmo di Corinto. Temistocle, minacciando il ritiro delle navi greche, impone l'idea

ateniesi, che avrebbe voluto continuare ad attaccare le navi persiane, riesce ad imporre il proprio punto di vista ai generali peloponnesiaci

che vorrebbero attestarsi su una linea difensiva presso l'istmo di Corinto. Temistocle, minacciando il ritiro delle navi greche, impone l'idea che l'unica strategia possibile per vincere la superiorità navale persiana è quella offensiva e, quindi, l'area utile alla flotta greca per questo

scopo è quella tra il golfo di Saronico e la baia di Eleusi. Le navi greche da Capo Artemisio muovono fino ad attestarsi presso l'isola di

che l'unica strategia possibile per vincere la superiorità navale persiana è quella offensiva e, quindi, l'area utile alla flotta greca per questo

scopo è quella tra il golfo di Saronico e la baia di Eleusi. Le navi greche da Capo Artemisio muovono fino ad attestarsi presso l'isola di Salamina. Sul fronte persiano, dopo avere riassettato e rifornito la flotta, messa a dura prova dalla battaglia e dal fortunale, Serse tiene

Salamina. Sul fronte persiano, dopo avere riassettato e rifornito la flotta, messa a dura prova dalla battaglia e dal fortunale, Serse tiene un consiglio di guerra dove Artemisia, regina di Alicarnasso e comandante della sua squadra navale nella flotta persiana, tenta di

un consiglio di guerra dove Artemisia, regina di Alicarnasso e comandante della sua squadra navale nella flotta persiana, tenta di convincere senza successo Serse dell'inutilità di accettare il rischio di una battaglia navale nelle acque ristrette di Salamina. Sia Serse

convincere senza successo Serse dell'inutilità di accettare il rischio di una battaglia navale nelle acque ristrette di Salamina. Sia Serse che Mardonio, suo consigliere, decidono per l'attacco.

LE FORZE IN CAMPO

che Mardonio, suo consigliere, decidono per l'attacco.

LE FORZE IN CAMPO La flotta greca

La flotta greca C'è una grande disparità di dati tra i diversi storici sulla composizione della flotta greca. Erodoto dice che le trireme alleate erano 378,

C'è una grande disparità di dati tra i diversi storici sulla composizione della flotta greca. Erodoto dice che le trireme alleate erano 378, suddivise per città stato come da tabella. La somma dei numeri riportati da Erodoto però fa 366. Comunque egli non afferma

suddivise per città stato come da tabella. La somma dei numeri riportati da Erodoto però fa 366. Comunque egli non afferma esplicitamente che tutte le 378 navi hanno combattuto a Salamina. La differenza sembra essere dovuta alle 12 navi provenienti in un

esplicitamente che tutte le 378 navi hanno combattuto a Salamina. La differenza sembra essere dovuta alle 12 navi provenienti in un secondo momento da Egina. Sempre secondo Erodoto altre 2 navi si aggiunsero alla flotta. Queste cambiarono bandiera dalla flotta

secondo momento da Egina. Sempre secondo Erodoto altre 2 navi si aggiunsero alla flotta. Queste cambiarono bandiera dalla flotta persiana a quella greca, una prima della Battaglia di Capo Artemisio e la seconda dopo la Battaglia di Salamina. In definitiva le navi

persiana a quella greca, una prima della Battaglia di Capo Artemisio e la seconda dopo la Battaglia di Salamina. In definitiva le navi greche partecipanti alla battaglia sono state per Erodoto 368 o 380.

Secondo Eschilo la flotta dell'alleanza greca era costituita da 310 triremi mentre Ctesia ne riporta 110 ed Iperide 220. Qualunque fosse il

greche partecipanti alla battaglia sono state per Erodoto 368 o 380.

Secondo Eschilo la flotta dell'alleanza greca era costituita da 310 triremi mentre Ctesia ne riporta 110 ed Iperide 220. Qualunque fosse il numero delle trireme la flotta era sotto il comando effettivo di Temistocle sebbene, nominalmente, era comandata dal nobile spartano

numero delle trireme la flotta era sotto il comando effettivo di Temistocle sebbene, nominalmente, era comandata dal nobile spartano Euribiade, come deciso dal congresso delle città stato tenutosi nel 481 A.C. Questa soluzione rappresentava il compromesso raggiunto

Euribiade, come deciso dal congresso delle città stato tenutosi nel 481 A.C. Questa soluzione rappresentava il compromesso raggiunto nel corso del congresso dove le città stato che fornivano navi all'alleanza prevalsero assegnando il comando nominale a Sparta che non

nel corso del congresso dove le città stato che fornivano navi all'alleanza prevalsero assegnando il comando nominale a Sparta che non aveva interessi sul mare.

La flotta persiana

aveva interessi sul mare.

La flotta persiana Inizialmente è costituita, secondo Erodoto, da 1.207 trireme. A Salamina si riduce di circa un terzo per un fortunale incontrato al largo

Inizialmente è costituita, secondo Erodoto, da 1.207 trireme. A Salamina si riduce di circa un terzo per un fortunale incontrato al largo delle coste macedoni. Alle restanti unità deve essere aggiunta la perdita di altre 200 navi per la tempesta incontrata al largo dell'isola

delle coste macedoni. Alle restanti unità deve essere aggiunta la perdita di altre 200 navi per la tempesta incontrata al largo dell'isola Eubea. Almeno altre 50 trireme vengono perse nella Battaglia di Capo Artemisio. Erodoto riporta comunque che tutte queste perdite

Eubea. Almeno altre 50 trireme vengono perse nella Battaglia di Capo Artemisio. Erodoto riporta comunque che tutte queste perdite furono totalmente rimpiazzate ma cita soltanto ulteriori 120 unità provenienti dai greci assoggettati di Tracia e delle isole vicine. Eschilo,

furono totalmente rimpiazzate ma cita soltanto ulteriori 120 unità provenienti dai greci assoggettati di Tracia e delle isole vicine. Eschilo, che partecipò alla battaglia, scrive che le navi erano 1207, 207 delle quali veloci. Diodoro e Lisia sostengono indipendentemente uno

che partecipò alla battaglia, scrive che le navi erano 1207, 207 delle quali veloci. Diodoro e Lisia sostengono indipendentemente uno dall'altro che la flotta persiana ammassata a Dorisco nella primavera del 480 A.C. era costituita da 1.200 navi. Eforo sostiene che all'inizio

le navi erano 1.207 mentre il suo maestro, Isocrate, riporta che c'erano 1.300 navi a Dorisco e 1.200 a Salamina. Ctesia afferma invece

dall'altro che la flotta persiana ammassata a Dorisco nella primavera del 480 A.C. era costituita da 1.200 navi. Eforo sostiene che all'inizio

le navi erano 1.207 mentre il suo maestro, Isocrate, riporta che c'erano 1.300 navi a Dorisco e 1.200 a Salamina. Ctesia afferma invece che le navi erano 1000 e Platone, riferendo in termini generali, dice 1.000 e più.

Il numero di 1.207 navi compare per la prima volta nella storiografia nel 472 A.C e molti storici moderni sono propensi ad accettare questo

numero come consistenza iniziale della flotta persiana. Altri storici, considerando quanto riportato nell'Iliade, sono propensi a considerare

che le navi erano 1000 e Platone, riferendo in termini generali, dice 1.000 e più.

Il numero di 1.207 navi compare per la prima volta nella storiografia nel 472 A.C e molti storici moderni sono propensi ad accettare questo

numero come consistenza iniziale della flotta persiana. Altri storici, considerando quanto riportato nell'Iliade, sono propensi a considerare che i persiani hanno portato nel mare Egeo un numero prossimo a 600 navi. Tutto considerato la maggior parte degli studiosi considera il

numero compreso tra 600 e 800 come quello più verosimile.

LA BATTAGLIA

che i persiani hanno portato nel mare Egeo un numero prossimo a 600 navi. Tutto considerato la maggior parte degli studiosi considera il

numero compreso tra 600 e 800 come quello più verosimile.

LA BATTAGLIA Dopo il ripiegamento dalle acque di Capo Artemisio la flotta greca al comando sostanziale di Temistocle prende

Dopo il ripiegamento dalle acque di Capo Artemisio la flotta greca al comando sostanziale di Temistocle prende posizione all'ingresso dello stretto che separa l'isola di Salamina dalla terraferma, poco lontano dal Pireo e dalla

posizione all'ingresso dello stretto che separa l'isola di Salamina dalla terraferma, poco lontano dal Pireo e dalla baia di Falero, che a quell'epoca era il porto di Atene. La flotta persiana per contro da fondo nella baia di Falero

mentre l'esercito conquista Atene. Serse è orientato a compiere una diversione sull'isola di Citera per attirare

baia di Falero, che a quell'epoca era il porto di Atene. La flotta persiana per contro da fondo nella baia di Falero

mentre l'esercito conquista Atene. Serse è orientato a compiere una diversione sull'isola di Citera per attirare l'esercito spartano nel sud del Peloponneso. Per gli ateniesi la situazione è tragica. Temistocle a questo punto

l'esercito spartano nel sud del Peloponneso. Per gli ateniesi la situazione è tragica. Temistocle a questo punto escogita un piano che, utilizzando una falsa spia, fa credere a Serse che i Greci sono in procinto di darsi alla

escogita un piano che, utilizzando una falsa spia, fa credere a Serse che i Greci sono in procinto di darsi alla fuga. Serse intravede la possibilità di sbaragliare l'esercito avversario e, senza dare ascolto ai consigli dalla

fuga. Serse intravede la possibilità di sbaragliare l'esercito avversario e, senza dare ascolto ai consigli dalla regina Artemisia di Alicarnasso, rinuncia alla diversione su Citera e dispone il distacco di 200 - 300 navi verso le

coste meridionali di Salamina con il compito di tagliare la ritirata alle forze nemiche. La manovra riduce ulteriormente la superiorità

regina Artemisia di Alicarnasso, rinuncia alla diversione su Citera e dispone il distacco di 200 - 300 navi verso le

coste meridionali di Salamina con il compito di tagliare la ritirata alle forze nemiche. La manovra riduce ulteriormente la superiorità numerica della flotta persiana già ridotta dalle iniziative messe in atto da Temistocle. Infatti il campo di battaglia scelto non consente ai

numerica della flotta persiana già ridotta dalle iniziative messe in atto da Temistocle. Infatti il campo di battaglia scelto non consente ai persiani di impegnare contemporaneamente tutta la loro flotta. L'astuzia di Temistocle poi nel lasciare crede a Serse l'abbandono dei

persiani di impegnare contemporaneamente tutta la loro flotta. L'astuzia di Temistocle poi nel lasciare crede a Serse l'abbandono dei Greci produce anche il risultato che le forze della coalizione greca, vedendosi la via della ritirata tagliata dalle navi persiane dislocate

Greci produce anche il risultato che le forze della coalizione greca, vedendosi la via della ritirata tagliata dalle navi persiane dislocate lungo le coste sud occidentali di Salamina, non vedono altra soluzione che battersi. Euribiade, che prima che Serse muovesse le navi a

lungo le coste sud occidentali di Salamina, non vedono altra soluzione che battersi. Euribiade, che prima che Serse muovesse le navi a tagliare la ritirata pensava di nuovo a ripiegare su Corinto, autorizza Temistocle ad organizzare la linea di difesa a mare nelle ristrette

tagliare la ritirata pensava di nuovo a ripiegare su Corinto, autorizza Temistocle ad organizzare la linea di difesa a mare nelle ristrette acque dello stretto di Salamina. Temistocle, che conosce bene l'area dell'imminente scontro, raccomanda ai propri capitani di non

acque dello stretto di Salamina. Temistocle, che conosce bene l'area dell'imminente scontro, raccomanda ai propri capitani di non muovere prima della comparsa del vento regolare che si leva ogni giorno alla stessa ora. Tale vento mentre non costituirà un problema

muovere prima della comparsa del vento regolare che si leva ogni giorno alla stessa ora. Tale vento mentre non costituirà un problema per le trireme greche che sono basse, darà parecchio fastidio ai vascelli di Serse che sono alti di prora e di coperta. Le previsioni di

per le trireme greche che sono basse, darà parecchio fastidio ai vascelli di Serse che sono alti di prora e di coperta. Le previsioni di Temistocle si avverano puntualmente e le navi di Serse, scarrocciando per il vento e tagliandosi la strada l'un l'altra si presentano alla

Temistocle si avverano puntualmente e le navi di Serse, scarrocciando per il vento e tagliandosi la strada l'un l'altra si presentano alla battaglia in linea di fila. Eschilo riferisce che gli opliti e gli arcieri greci fecero un buon lavoro decimando le forze avversarie e smorzando

battaglia in linea di fila. Eschilo riferisce che gli opliti e gli arcieri greci fecero un buon lavoro decimando le forze avversarie e smorzando lo slancio iniziale. In breve per la ristrettezza del campo e le scarse qualità manovriere delle navi persiane la flotta persiana è in rotta. A

lo slancio iniziale. In breve per la ristrettezza del campo e le scarse qualità manovriere delle navi persiane la flotta persiana è in rotta. A sera Serse, che si era fatto erigere sulla terraferma un trono da dove seguire lo scontro, deve prendere atto della disfatta della sua flotta.

Tra le forze persiane si distinse particolarmente la regina Artemisia che seppe districarsi dalla mischia alzando sulle sue navi la bandiera

sera Serse, che si era fatto erigere sulla terraferma un trono da dove seguire lo scontro, deve prendere atto della disfatta della sua flotta.

Tra le forze persiane si distinse particolarmente la regina Artemisia che seppe districarsi dalla mischia alzando sulle sue navi la bandiera greca e, approfittando della particolare confusione, mandò a fondo Clamasitimo, re di Calindo, suo acerrimo nemico ma anch'esso

greca e, approfittando della particolare confusione, mandò a fondo Clamasitimo, re di Calindo, suo acerrimo nemico ma anch'esso facente parte della flotta persiana. Le perdite fra le forze contrapposte furono di circa 40 navi per i greci e circa 200 navi per i persiani.

LE CONSEGUENZE

facente parte della flotta persiana. Le perdite fra le forze contrapposte furono di circa 40 navi per i greci e circa 200 navi per i persiani.

LE CONSEGUENZE La disfatta dei persiani rappresentò la salvezza della Grecia perché Serse, dopo avere riunito la flotta superstite di nuovo nella baia di

La disfatta dei persiani rappresentò la salvezza della Grecia perché Serse, dopo avere riunito la flotta superstite di nuovo nella baia di Falero, decise di proseguire la guerra sul fronte terrestre, non avendo più alcuna fiducia negli ammiragli. Serse, deciso il suo ritorno a

Falero, decise di proseguire la guerra sul fronte terrestre, non avendo più alcuna fiducia negli ammiragli. Serse, deciso il suo ritorno a Babilonia, lasciò il comando al generale Mardonio che, al fine di passare l'imminente inverno, attestò l'esercito in Tessaglia e la flotta

Babilonia, lasciò il comando al generale Mardonio che, al fine di passare l'imminente inverno, attestò l'esercito in Tessaglia e la flotta ritirata lungo le coste dei territori da poco conquistati. La battaglia di Salamina non fu decisiva per la conclusione della guerra ma la

ritirata lungo le coste dei territori da poco conquistati. La battaglia di Salamina non fu decisiva per la conclusione della guerra ma la distruzione della componente fenicia delle flotta persiana alla lunga pesò sull'economia della guerra e Mardonio, sebbene controllasse la

distruzione della componente fenicia delle flotta persiana alla lunga pesò sull'economia della guerra e Mardonio, sebbene controllasse la Grecia centrale, alla fine fu sconfitto nella battaglia di Platea. Sul fronte navale la battaglia di Salamina fu completata l'anno seguente a

Grecia centrale, alla fine fu sconfitto nella battaglia di Platea. Sul fronte navale la battaglia di Salamina fu completata l'anno seguente a Micale, quando i Greci dettero il colpo di grazia ai resti della flotta persiana nelle acque di uno dei promontori dell'Asia Minore.

Micale, quando i Greci dettero il colpo di grazia ai resti della flotta persiana nelle acque di uno dei promontori dell'Asia Minore.